Al despuntar el alba, agazapados y escondidos entre las serranías del Chaco boreal, los zorros aúllan sin cesar.

Su canto salvaje atraviesa la bruma y despierta a los pocos soldados bolivianos que aún respiran. Instintivamente, algunos apuntan sus armas hacia el otro extremo del campo de batalla, aunque saben que ya no queda pólvora ni esperanza.

En medio de esa niebla espesa y la vegetación hostil que domina la región, los soldados paraguayos imitan el aullido del animal como señal de comunicación. Es una guerra de hombres, pero también de astucia y resistencia.

Al coronel Manuel Marzana, comandante del fortín Boquerón, el aullido le cala en el alma. Le recuerda, tal vez, lo que ya ha empezado a temer: que ese día será el último del cerco.

Pero no hay tiempo para la introspección. La artillería enemiga —implacable, incesante— vuelve a tronar sobre las posiciones bolivianas, trayéndolo de regreso al infierno donde ha sobrevivido, junto a su tropa, durante 20 agotadores días.

En las trincheras, sus hombres esperan. Sin agua, sin municiones, sin comida. Agazapados, sólo les queda aguantar. La espera se parece demasiado a una muerte inútil.

Es 29 de septiembre de 1932. Según las crónicas del entonces coronel paraguayo Carlos Fernández, el alto mando guaraní ha decidido acabar con el cerco a toda costa, sin mirar ya las bajas. El agua en sus filas también escasea, y los puntos de abastecimiento están a más de 50 kilómetros. El tiempo apremia para todos.

Marzana, sin embargo, ha recibido una orden diferente. Según relató décadas más tarde en una entrevista a El Diario, el comando boliviano le exigió resistir "tres o cuatro días más" hasta la llegada de la Octava División como refuerzo.

Le aseguraron que “el alimento moral bien puede compensar las privaciones físicas”.

Más tajante fue el presidente Daniel Salamanca, que ordenó: “Comunique al comandante del destacamento, coronel Manuel Marzana, que en ningún caso, bajo ningún pretexto, el fortín Boquerón debe ser abandonado, manteniéndose las tropas hasta perder al último soldado”.

Así, cada día, cada hora, cada bala gastada fue un sacrificio. El campo de batalla se convirtió en un cementerio a cielo abierto. Decenas de cuerpos regados en la arena ardiente, otros agonizando en los pajonales sin que nadie pudiera asistirlos.

En sus memorias, Marzana escribió con crudeza: “La enorme desigualdad numérica de fuerzas nos expondrá al deshonor y la vergüenza. Tendremos que resignarnos a perderlo todo. Me atengo a la opinión imparcial del mundo entero que ha contemplado esta batalla, tan desigual como estúpida”.

Aun así, la voluntad de resistir superó el miedo. Nadie luchaba por vivir, sino por vencer. O por morir con honor.

Una batalla desproporcionada

La Batalla de Boquerón fue una de las más emblemáticas y cruentas de la Guerra del Chaco (1932-1935).

Durante 20 días, los Regimientos Campos de La Paz y 14° de Infantería de Oruro, con unos 600 hombres al mando de Marzana, resistieron el asedio de más de 18.000 soldados paraguayos comandados por el entonces coronel José Félix Estigarribia.

Pese a la inferioridad numérica, los bolivianos rompieron el cerco en tres oportunidades. En una de ellas, lograron introducir algo de alimento y agua.

Los refuerzos que llegaron eran del Regimiento Sexto de Caballería de Oruro, liderados por el entonces joven oficial Germán Busch, y del Destacamento Peñaranda, compuesto por soldados del Regimiento Lanza y Campero.

El saldo fue trágico: más de 5.000 muertos paraguayos y cerca de 200 bajas bolivianas, aunque otras fuentes elevan el número de víctimas de ambos lados.

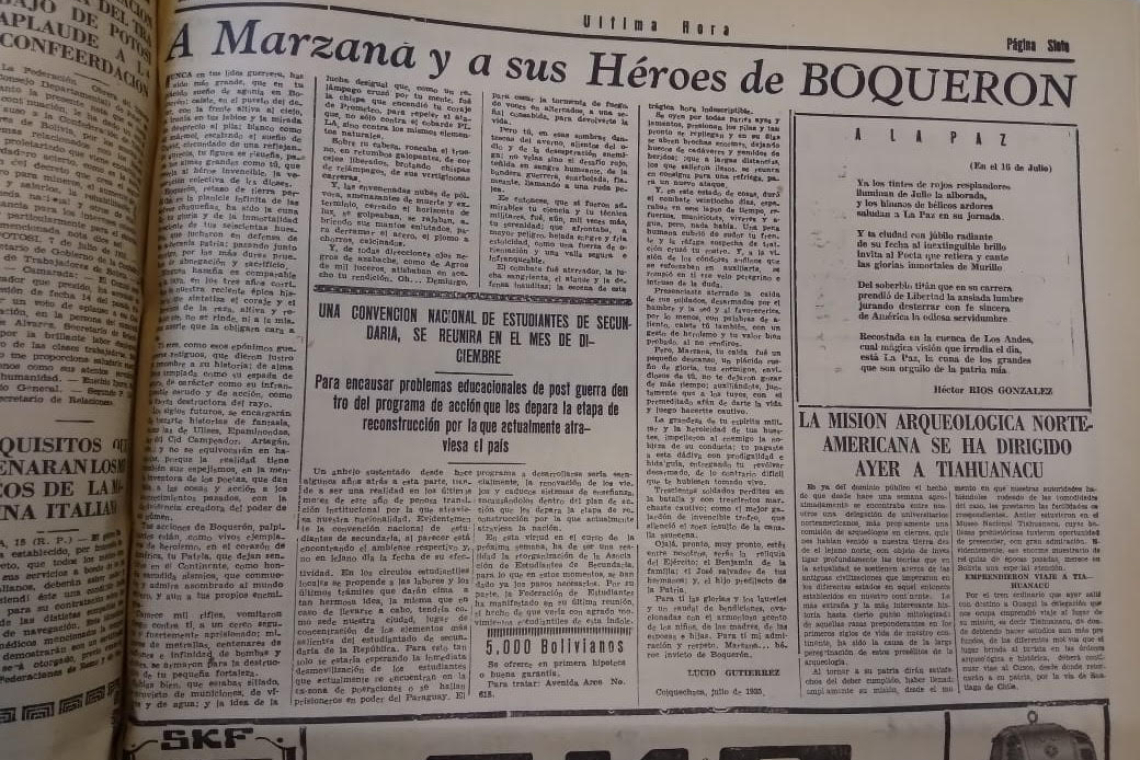

La defensa heroica de Boquerón fue exaltada incluso por poetas, como Julio Díaz Arguedas, quien la llamó “una de las acciones militares más heroicas de la historia de la humanidad”.

Uno de los símbolos más misteriosos de aquel enfrentamiento es la bandera boliviana que flameó durante toda la defensa. Hasta hoy, su paradero es un enigma. Otra bandera de guerra fue salvada y actualmente se conserva en el Museo de Historia Militar de La Paz.

93 años después

Hoy, 93 años después de aquella gesta, Boquerón no es solo el nombre de una batalla. Es sinónimo de resistencia, valor y tragedia.

La Guerra del Chaco, iniciada en Masamaclay —un caserío cuyo nombre en lengua chaqueña significa “el lugar donde pelearon dos hermanos”—, dejó más de 90.000 muertos y una herida histórica aún difícil de cerrar.